(連絡)AC129の考察途中ですが、Ooboeさんから問い合わせがありましたので、返事を書きます。コメント欄では表示が制約されますのでここでやります。問い合わせは以下です。

>>

コメント

お久しぶりです

パートナーの手続き、進展中です。

桂調査委員の皆様にも検察申告書と

証拠資料集を添付して送付しました。

2019/11/07(木) 08:28:34 | URL | Ooboe #- [ 編集 ]

太田氏にも、送付する予定です。が

添付したい、桂報告と

論文との矛盾指摘必要箇所が

見つからないらしい。

教えてあげてください。

2019/11/07(木) 08:36:02 | URL | Ooboe #- [ 編集 ]

太田論文の何ページ目の何行目?

ですか?

2019/11/07(木) 09:04:31 | URL | Ooboe #- [ 編集 ] まず、桂報告書の方を提示しましょう。

>>

2−3.調査結果および評価

2−3−1.科学的検証等の結果から生じた新たな疑義の調査

2−3−1−1.STAP 関連の細胞株、キメラマウス、テラトーマに関する調査結果および評価

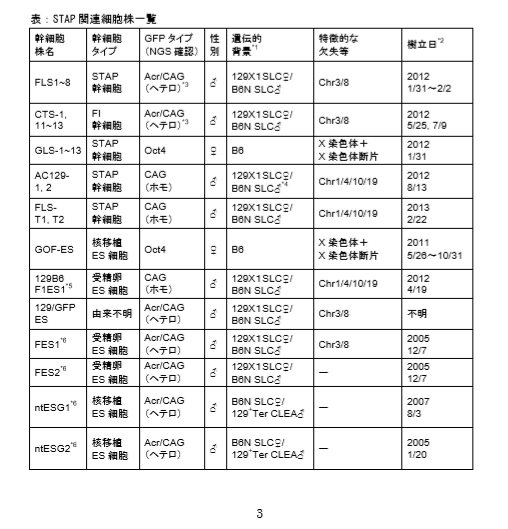

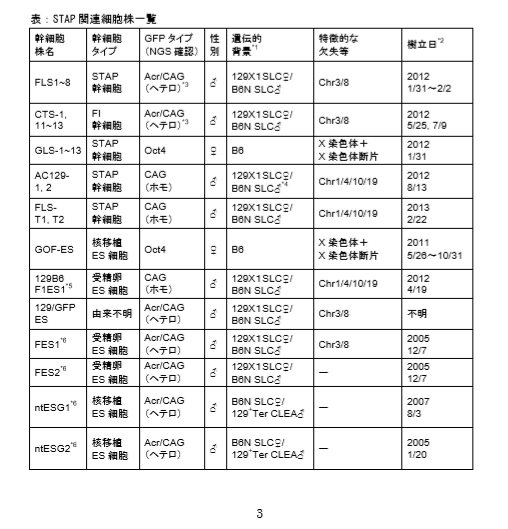

(a)調査に使用した細胞株(以下の(b)〜(d)などで使用した) 理研によりゲノム解析が行われた STAP 関連細胞株の一覧を下の表に示す。  *1 親マウス系統と SNPs の比較解析により判定

*1 親マウス系統と SNPs の比較解析により判定

*2 細胞株培養開始日。ただし FES1 FES2 ntESG1 ntESG2 は凍結日

*3 作製者は 「CAG-GFP (ホモ)」と記載

*4 作製者は「129 CAG-GFP (ホモ) 」と記載

*5 129B6 F1ES1~6 が STAP 幹細胞に対する標準 ES 細胞として作製されたが、本調査に最も関わり が深いのは 129B6 F1ES1 である。

*6 正式名称は、 FES1:129B6GFP1 FES♂、 FES2:129B6GFP2 FES♂、ntESG1:129B6F1G1、ntESG2: 129B6F1G2この中で上段の 8 種類の細胞は、予備調査時に CDB 細胞リプログラミング研究ユニッ ト(以下「小保方研」という)、または山梨大学生命環境学部若山研究室(以下「山梨大 学若山研」という)に保存されていた STAP 幹細胞、FI 幹細胞、および関連する ES 細胞 である。また、STAP 幹細胞 FLS が、Acrosin プロモーター下に GFP を発現する Acr-GFP と、CAG プロモーター下に GFP を発現する CAG-GFP の共挿入を含むことが判明した後に、 過去に CDB ゲノム・リプログラミング研究チーム(以下「CDB 若山研」という)で作製さ れた Acr-GFP/CAG-GFP 共挿入 ES 細胞を取り寄せて解析したのが、下段の 4 種類の細胞で ある。ゲノム解析は、この他に STAP 細胞等の作製に用いられたマウス系統についても行 われた。「下段の4種類の細胞」がどこからどういう経路で取り寄せられたのかが書かれていないからOoboe さんたちが検察に調査依頼されているわけです。

これはチューブに入っている細胞でラベルが貼られている。その内容が注6に書かれているもので、

FES1:129B6GFP1 FES♂

FES2:129B6GFP2 FES♂

ntESG1:129B6F1G1

ntESG2: 129B6F1G2

コロンの右側が正式に記載されている文字です。ntESG1とntESG2は129がメスでB6がオスという表記です。ところがこれを調査チームが調べたら「B6N SLC♀/ 129+Ter CLEA♂ 」であった。この時点で既にラベル表記事項と中身が違っている。下段4種の細胞はどこかから取り寄せたと書いてありますね。その中の二つがラベル記載事項と中身が違っていたら、まず、その理由を調査しなければなりませんよね。そうでないと調べている4種すべてに関して細胞の信頼性がないじゃないですか。

ところが彼らは証拠能力を調査することなく残り二つの細胞の検査に入った。よく知られている通りです。

>>

他方、同じ Acr-GFP/CAG-GFP の挿入を持つ ES 細胞 ntESG1、および ntESG2 の X 染色体は C57BL/6 であることが判明したことから、調 査対象の STAP 幹細胞 FLS3、FI 幹細胞 CTS1 と性染色体の構成が異なるため、これ らは比較解析の対照から除外された。

いえいえ、サンプルのラベルと中身が違っていたら送られてきた先に問い合わせをしないといけません。なぜ違っているかの理由を聞いて、かつ残りの二つは本物なのかとも問い合わせないといけない。

このラベルには日付も入っている。凍結日ですがG1が2007/8/3、G2が2005/1/20です。これが太田さんの2005年論文と2008年論文に対応しているラベル表記だということです。

2005年論文は以前Ooboeさんとの連絡で知らせて、確かパートナー氏とネットカフェでダウンロード印刷してもらわれた経緯でしたね。それを相沢さんに見せたらよく調べてみるということで、相沢さんはもう一本の論文も見つけられた。

山梨大の若山研のホームページに関連論文の紹介があって、以前はこの二本の論文がありましたが、現在消されています。私は二本ともエクセルにコピーしていますから原文自体は持っていますが、この論文は今このブログではコピペすると書き込み禁止になります。たぶん若山さん側がコピペできないように処理登録したのだと思います。

ですから今原文を提示してここですとお知らせすることはできません。又論文にはページは打たれていません。

ただ、以前既に書いたように、グーグル翻訳したものを貼り付けると大丈夫のようです。

2005年論文は以下です。

>>

Generation of Normal Progeny by Intracytoplasmic Sperm Injection Following Grafting of Testicular Tissue from Cloned Mice That Died Postnatally

Biology of Reproduction, Volume 73, Issue 3, 1 September 2005, Pages 390–395, https://doi.org/10.1095/biolreprod.105.041673

Published:

1-Sep-05

Article history

Received:

8-Mar-05

Revision Received:

29-Mar-05

Accepted:

26-Apr-05細胞凍結は2005/1/20で論文の投稿は2005/3/5です。実験が終わってから論文を書くんですね。ここで使われたマウスは論文の中のMiceと書かれた項目の中にあります。原文を貼ると拒絶されますからグーグル翻訳を貼ります。そのままで手を入れません。

>>

未成熟雄B6C3F1、成体雌ICR、および成体雌BDF1マウスは、静岡研究所動物センター(浜松、日本)から購入しました。雌129 / Sv-terおよび雄ICRヌードマウスは、それぞれCLEA Japan、Inc.およびCharles River Japan、Inc.から購入しました。アクロシン/ eGFP(Acr3-EGFP)[34]およびpCX-eGFP [35]導入遺伝子(C57BL / 6TgN(acro / act-EGFP)OsbC3-N01-FJ002 [36]の両方を搭載した緑色蛍光タンパク質(GFP)トランスジェニックマウス)は、M。岡部博士(大阪大学、大阪、日本。すべての株指定は元の研究のものである)によって親切に提供されました。 GFP導入遺伝子を保持する129B6F1マウスを作成するために、雌129 / Sv-terマウスを雄のC57BL / 6 GFPトランスジェニックマウスと交配させ、GFP導入遺伝子のヘミ接合体であるこれらの交配の子孫を核移植のドナーとして使用しました。すべての動物実験は、実験動物の管理と使用のためのガイドに準拠し、理化学研究所神戸研究所の実験動物実験の組織委員会によって承認されました。これをそのままグーグル翻訳機に掛けて日本語から英語変換すると原文が見れます。

2008年論文は以下です。

>>

Increasing the Cell Number of Host Tetraploid Embryos Can Improve the Production of Mice Derived from Embryonic Stem Cells

Biology of Reproduction, Volume 79, Issue 3, 1 September 2008, Pages 486–492, https://doi.org/10.1095/biolreprod.107.067116

Published:

1-Sep-08

Article history

Received:

12-Dec-07

Revision Received:

9-Jan-08

Accepted:

25-Apr-08こちらはES Cell Linesの項目にあります。これもグーグル翻訳です。

>>

D3 ES細胞株は、もともとDoetschmanらによって確立されました。 [12]、およびGFPトランスジェニック細胞株(129SV(D3)-Tg(ACTB-EGFP)CZ-001-FM260Osb)は、pCAG-EGFP [10、11]を使用して確立され、岡部勝博士によって親切に提供されました。 (大阪大学、大阪、日本)。 E14 ES細胞株[7]は、1985年にエジンバラ(スコットランド)のマーティンフーパー博士によって同系交配マウス系統129 / Olaから派生し、ピーターモンバエルツ博士(ロックフェラー大学)から入手しました。 129B6F1G1 [13]およびBDmt2 [14]は、129B6F1バックグラウンドのSertoli細胞とGFPおよび雄BDF1マウスの尾端細胞をドナーとして使用して、当研究室で以前に確立された核移植由来ES(ntES)細胞株です。 それぞれ核移植。 GFPを発現するオスの129B6F1マウスは、メスの129 / SvマウスをオスのC57BL / 6 GFPトランスジェニックマウス(pCAG-EGFP [10、11]およびAcr3-EGFP [17]を使用して構築されたダブルトランスジェニックマウス系統[16])と交配させることにより作成しました。この中の129B6F1G1 [13]の脚注は以下です。

>>

13

Ohta

H

,

Wakayama

T

.

Generation of normal progeny by intracytoplasmic sperm injection following grafting of testicular tissue from cloned mice that died postnatally

.

Biol Reprod

2005

;

73

:

390

–

395

.

Google Scholar

CrossRef

Search ADS

PubMed追伸(AC129-8より)

アルイミオウジ説の話になったので序に書いて置きますが、彼はntESG1,G2のGをgenerationと解して、最初のntESがG1で、それを使ってキメラマウスを作って更にntES化したのがG2と推測している。そして実際に若山さんはこのやり方で20世まで作っていて別の論文があるわけです。でも太田さんのG1ははっきりしていて、2008年論文で2005年論文で作ったF1のntESを解凍して使った。その解凍した細胞を129B6F1G1と書いているんです。すると解凍する前の状態のラベルはどう書いてあるのかということになる。株分けした時に以前の分に129B6F1G2と書いたとしたらこれはgenerationの意味ではありません。ただ、日経サイエンスに太田さんは自分は2種類の受精卵ESと4種類のntESを作ったと証言している。太田さんに聞けばわかることで、彼には説明義務がありますよね。でも、チューブのラベルと中身が違っていることの説明は彼一人の判断では出来そうもありませんよね。

- 2019/11/07(木) 11:10:17|

- AC129

-

-

| コメント:5

よかったですね。私の説はパートナー氏が取り寄せられた謝金支払表が確信のもととなったものです。こちらこそ、あなた方のお陰です。

ところでブログ開設されたら教えてくださいよ。下の非公開コメントの □管理者にだけ表示を許可する にチェックを入れると私だけに見れるようになります。

ジムさんから以前来たときはそうなってました。彼は今不幸があったので活動自粛中ですね。

また何かあったらコメントくださいね。では。

- 2019/11/08(金) 10:01:48 |

- URL |

- 一言居士 #-

- [ 編集 ]

居士さんのお陰でパートナーは

質問の資料の整理ができました、ありがとうございました。

さて、パートナーと、理研広報や

情報公開室を介した調査委員会事務局との

やり取り(CD録音)により

複数の理研組織において、サンプル出所についての認識を、それぞれ組織が同一の報告を共有していたことが明確になってますが、これらの報告資料ではサンプル出所は

FES1とntESG1は 山梨、若山氏から

FES2とntESG2は 別の処から

に対し

BCA論文では

FES1と2、ntESG1とG2は

太田浩から と矛盾

この矛盾資料の確認質問書を

京大、太田氏と桂調査委員に送付しました。併せて、居士さんに教えていただいたのオス、メスの矛盾指摘のため、

該当ページ論文と、検察への申告書も

同封しました。

- 2019/11/12(火) 08:46:07 |

- URL |

- #-

- [ 編集 ]

それから、検察には、以前の手続きでは提出できなかった、オス、メス矛盾資料を

お陰さまで提出します。また今回の委員や

太田氏あての質問書送付についても報告

するとのことです。

- 2019/11/12(火) 09:18:11 |

- URL |

- #-

- [ 編集 ]