『一枚報告補記3』(基本にある虚偽)下のこの写真は西岡さんのガンバレブログに渋谷さんが2019/2/10に写真付きで指摘されたのが最初で、比較写真をアーティクルのものに変えて欲しいと楠本さんに何度もお願いしてなかなか思い通りの比較写真にならなかったものです。やっと自分で加工できるようになったので自分のブログにアップしました。私としては一目瞭然だと思ってましたが、渋谷さんが指摘されたときもそうですが、細かく説明しないと人にはなかなか伝わらないものだと今回実感しました。新しい学さんのブログに何か初心の方が間違ったことをたくさん書き込まれていますが、成程ああいう風に誤解されるものなのだとわかります。いい機会ですので、基礎的なところも説明しておきましょう。

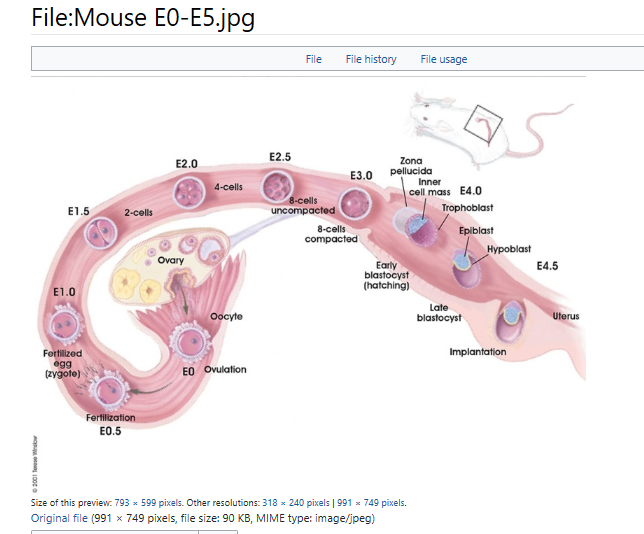

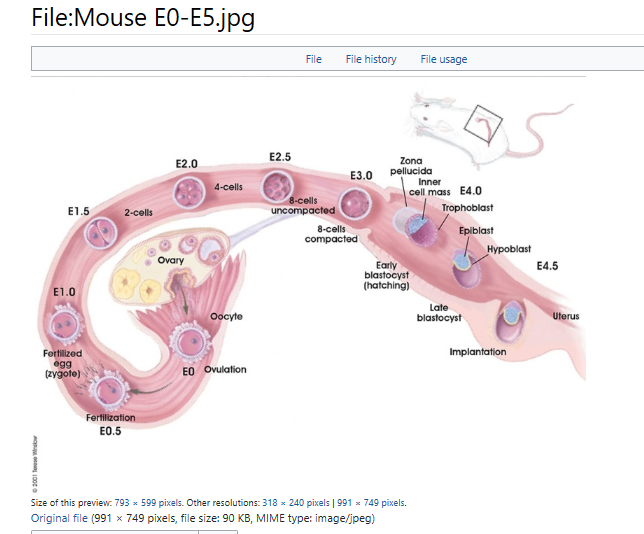

①マウスの卵の大きさは排卵時直径140マイクロメーター程度で、子宮に着床するまで卵管の中を移動しながら卵割が進みますが、栄養の補給が卵管壁からのわずかの水分と栄養以外にありませんから、大きさはほとんど変わらない。卵割の最終段階が上の胚盤胞(ブラストシスト)期で、この後ハッチングして殻を出て、後期胚盤胞(エビブラスト)となって、子宮壁に着床(インプランテーション)します。このときはすでに胎児となる場所が決まっています。着床して子宮壁に埋もれると子宮側と胎児側の両方から胎盤が形成されて栄養補給と排泄が可能になり新陳代謝が活発になって急激に大きくなり始めます。以下がその概念図です。

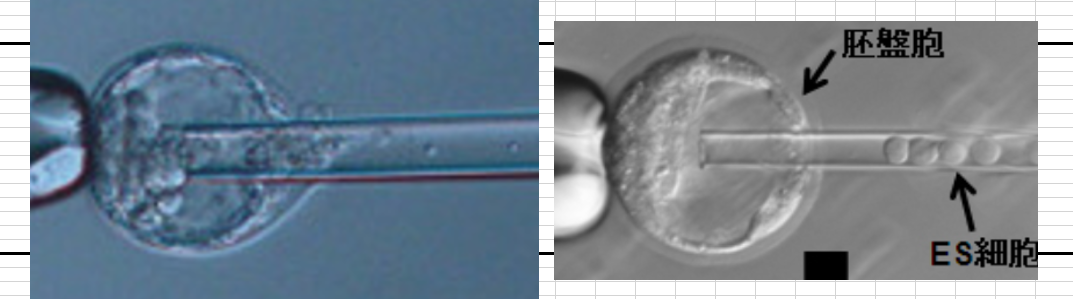

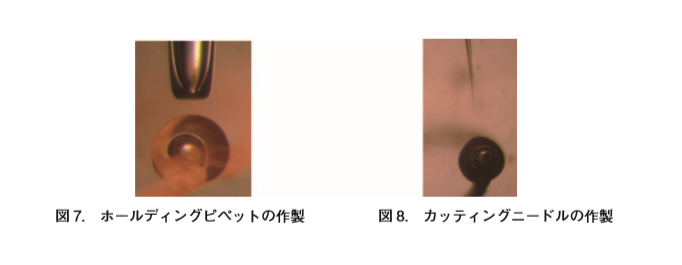

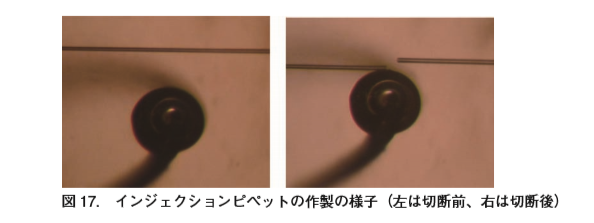

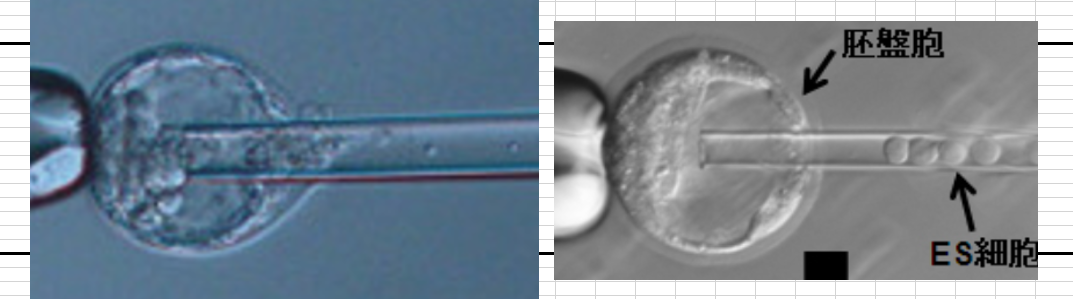

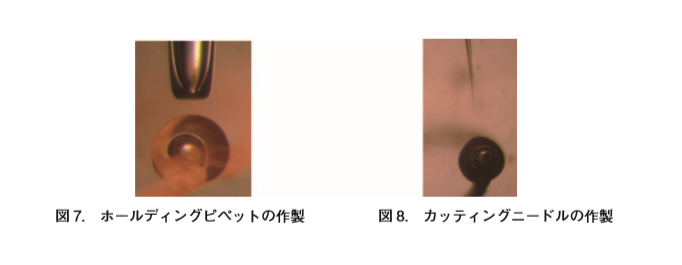

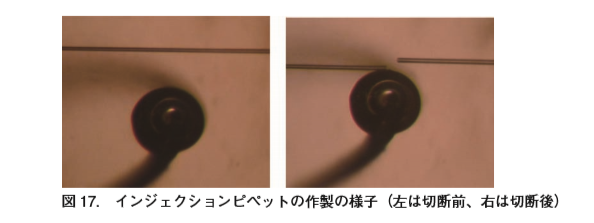

②移植写真の左側の胚盤胞を支えているパイプのことをホウルディングパイペットといいます。卵を吸引固定している。右側のガラス管はインジェクションパイペットで、ドナー細胞を吸引してからリシピエント卵の中に押し出す。細かい操作は顕微鏡にセットする補助機械があるんです。ただしパイペット部分は人が加工します。以下がその加工の写真です。カッティングニードルというのは除核卵を作るときとか、移植するドナー核を取り出すときに使われるものですが、若山さんはSTAP細胞塊をカットするときに使っているところが写真にありますね。

③キメラ胚作製移植写真の左右でホウルディングパイペットの大きさが違うのは作った人が別人で引き伸ばしたガラス管の径が少し違うからです。

④若山さんが移植している小さな細胞の集合体は若山さんが小保方さんから受け取った細胞です。移植しているのは若山さんで、小保方さんはこういうことはできません。できるなら若山研にキメラ作成をお願いには来ていません。

⑤カッティングニードルはArticle Figure 4-aでは細胞塊のカットに使われていますが、我々のntES論においては、もっと先を細くしてあの小さな小保方細胞の一つずつの核を取り出すために使われているはずだと考えています。とても繊細な技術が必要だったと思われます。自分にしかできないと若山さんが小保方さんに語ったのはむしろそういう意味だと見ています。他は清成さんにできましたね。

余談ですが、若山さんはこの頃ワクワクしていたと思いますよ。ナイフカット塊の移植実験はもっと前から先に行っていてできなかったのだと思ってます。できなかったからこそ、ntES化実験に切り替えて、キメラを作成して、小保方細胞の性質を見極めようとした。彼は当初小保方細胞は何物かだと信じていたんですね。この後かなり勘違いがあったと思います。今でもTs.Markerさんたちがこの頃の幹細胞の性質を確認し続けていますが、これは恐らく若山さんのntESの性質に過ぎないと思っています。若山さんは試験管内三胚葉分化する小保方細胞の核を使ったと当初信じていたと思いますが、丹羽さんの検証を参照する限り、彼は結果的にはリンパ球のntESの性質を調べることになっただけだと思います。ただ、彼は小保方細胞に出会ったことによってはじめて自分の細胞をあのように分析することになったのだと思います。特に笹井さんが行った幹細胞の検証結果は若山さんは初めての知見だったと思います。

まあ、先走るのはよしましょう。何れ本当のことが分かってくると思います。とりあえず、移植写真は太田ES細胞ではないのだということです。

- 2019/09/03(火) 07:34:30|

- 一枚報告補記

-

-

| コメント:0