『一枚報告補記5』(基本にある虚偽)[大きさの認識]頑張れブログに櫻井さんというかたが「専門的な説明は、有難いですね。」と書き込まれている。私はど素人ですが比較的長くやってますから泥縄で集めたデータをたくさん持っています。キメラ胚の関連画像や動画はたくさんありますね。いくつか紹介しましょう。

まず、以下の動画はヒトの卵です。倫理的制約の中でとても貴重なビデオですね。3日目から5日目までです。6細胞程度からエピプラストまでです。

*ttps://www.youtube.com/watch?v=uCn1PQP2yAo

Blastocyst Development - Day 3 to Day 5 (MUST SEE)

桑実胚までは大きさが変わらないことを確認してください。固い殻の中で卵割して行っているだけです。胚盤胞になっても最初は変わりませんが途中から急に大きくなりますね。1.5倍程度に膨らんだものをexpanded blastcystといいます。この後にハッチングして殻を脱ぎ捨てる準備です。ヒトは哺乳類ですからね。魚や鳥と違うところです。真っ裸になってお母さんの子宮に着床する前段階がエピブラストですね。

[胎盤形成に関する予備知識]この後はすぐに子宮に着床して胎盤が形成される。この胎盤が形成されるときにトロフォブラストが胎児側胎盤になる。ES細胞だと4Nキメラでもトロフォブラストを形成しないから胎児側胎盤は実はリシピエントの胎児胎盤になるようです。若山研関係の論文にありますね。STAP細胞は胎盤にも貢献すると若山さんが言いだした。キメラは胚盤胞の中にESなりSTAPを入れます。胚盤胞の外側はリシピエントのトロフォブラストが既にできている。そこにSTAP細胞からのトロフォブラストが侵入してくるという仮説だったんですね。私にはほとんどイメージできませんけどね。これが若山さんの作ったTS-like cells仮説ですね。できた新手の幹細胞は若山さんと桂報告の主張によると太田ESをTS培地で誘導したものということになるんでしょうね。和モガさんやTs.Markerさんたちが解析して首をひねっているところですね。通常の受精卵細胞とは違いますね。

言うまでもありませんが、我々のntES論ではこれはntESですからね。ntESの胎盤の特徴だと見ないといけません。この若山さんの作った小保方細胞核使用ntESはまずは元が原則としてT細胞だということですから、PCRに掛けるとTCR再構成は0本か、1本か2本のバンドのいずれかになる。0本というのは相同染色体のどちらもが小保方さんのプライマー部分が欠失して挟めないから断片バンドが出ない場合、1本というのは一方が欠失で、他方がGLを含めた6本の再構成バンドのいずれかになっている場合と、どちらもGLになっている場合です。TCR再構成の仕組みとしてどちらも同じ再構成バンドにはなりませんが、GLだけは別の場所で異なる再構成があるが、小保方さんの挟んだ部分ではGLのまま変化ない場合が複数あるんです。2本は6本の中でそれぞれ別の二つを選ぶ組み合わせです。

これが太田ESであった場合は必ず1本になります。GLバンドだけがでる。0本とか2本というケースはT細胞だからそうなるんです。0本とか2本とが出たらT細胞由来細胞だという証拠です。因みに太田ntESはマウスの尻尾由来ですね。FES1は受精卵ESですからどちらも当然GLバンドしか出ませんね。遺伝子にそもそも欠失のある多能性細胞なんて、小保方さんの特殊な実験くらいでしか使いません。

DNAですからね。ちゃんと実験したらバンドが消えてたなんてことはありません。笹井さんは若山さんが嘘をついているとは考えませんでしたからね。長期培養で選択バイアスかかったと考えた。例えばシャーレの中でB細胞ばかりになってしまったなどというケースです。だったら元の冷凍細胞を使えばいいんです。嘘をついていると考えていいのだったら、PCRくらい何度でもやり直させたでしょう。バンドが0本というのは受精卵や体細胞ではないということです。今ちゃんとやり直したらいいんですよ。幹細胞はたくさん残っているじゃないですか。プロフェッショナルにバックティーから打って見せて欲しいというのはそういう意味です。全部GLラインになりますかね。桂報告書の結論はそういうことになると主張していることになるんだから、今やったら簡単にこの問題は解決する。警察が入ったらすぐ終わるんです。小保方さんは血球を使っている。既存のESは受精卵ESです。学生のGOF-ESはntESだが血球を使ってないからGLラインしか出ない。GLとGLSのTCR再構成のPCR検査をしたらいい。学生のだったらGLライン一本です。小保方さんの細胞を若山さんがもちゃもちゃしていたら0本とか2本があり得るでしょうね。

小保方さんは胎児胎盤卵黄嚢のGFP検査を頼まれただけです。STAP細胞由来キメラとFI-SCキメラ由来の胎児胎盤は若山さんが作った。我々は幹細胞GLや幹細胞GLSの中身は小保方さんの持っていた学生のGOF-ESの中身を洗い出してGLSを入れたものとみています。逆はすべて入れ替えないといけないので大変です。凍結細胞を全部調べたら一発で分かるでしょう。

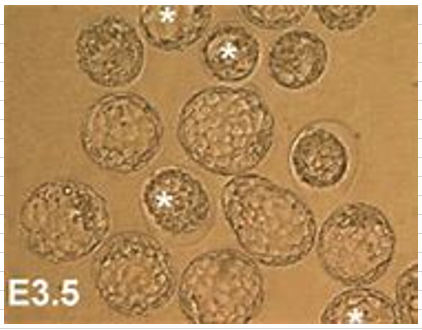

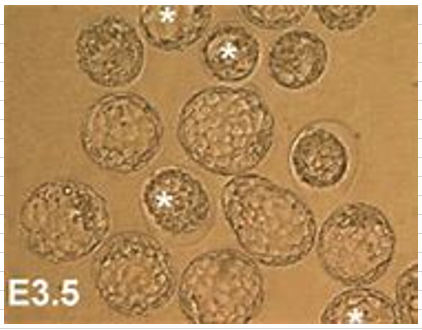

[キメラ移植用expanded blastcystの大きさ]胚盤胞注入に使うのは上記ヴィデオのexpanded blastcystです。上記ヴィデオはヒトですから遅いですが、マウスの場合はこの段階はプラグ閉鎖確認後3.5日目ですから、その頃に帝王切開して取り出す。4日目だともうハッチング始めてるから遅い。5日目の胚盤胞だなんて人間でもハッチングし始めてますね。マウスによって少し時間が違ってきますから、完全に大きくなって今にもハッチングしそうなのから、まだ胚盤胞のなりたてで小さいのもある。一匹で20個位取れるらしいですね。Article Extended Data Figure 7-aでは262個の胚盤胞を使っていますね。10ペア以上のメイティングを行って、丁度キメラ作成時に3.5日になっているように準備する。大目に作らないといけないですね。ダメな卵は使いません。

下は取り出した胚盤胞の大きさの比較です。どの程度大きさが違うか。

この程度には違うが、パイプで吸い取るときに平均サイズ以下を吸い取りますから、サイズはこれほどには違わない。違ってもこの程度ということです。

径の差を最大に1/2にしてもまだES細胞はSTAP細胞のにまで小さくならない。実際には径がこれほど違うものに移植するということもありません。大体同じ大きさを選ぶ。誰がやっても似たようなものです。プラグ閉鎖から3.5日だからです。

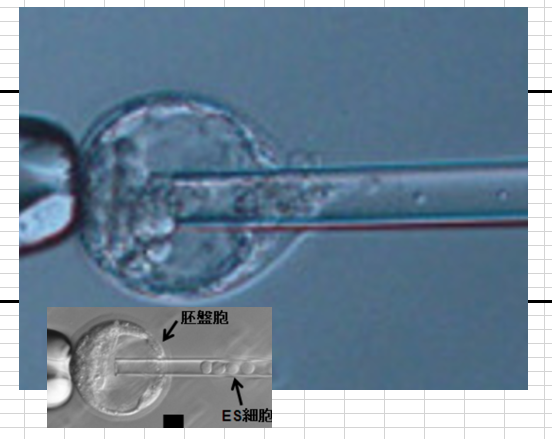

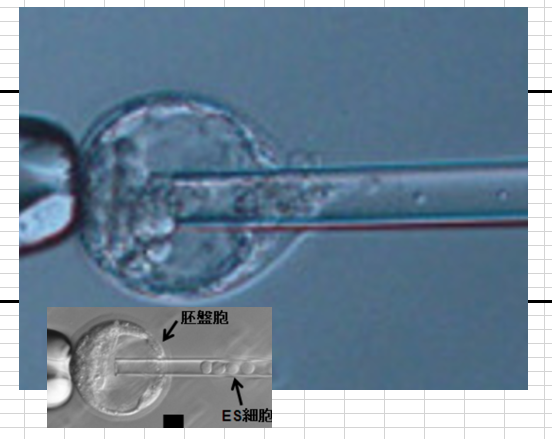

以下はキメラインジェクション動画です。ESを吸いとるときもパイプ径に合わせて吸い取ってますね。これは胚盤胞とES細胞と一緒にしたシャーレの中で作業している。胚盤胞にも大小があるが大差ある奴は入れない。選ばれた一個の前方のが少し小さいですね。無論大きい方が入れやすいに決まってますから入れる人は大きいのから選ぶ。準備するときパイプて゜吸い取ってるからその径でできるだけ大きいのを選ぶとほぼ同じになってくる。

*ttps://www.youtube.com/watch?v=yByw0IdRMlI

Chimeric Mouse Injection Procedure

大きさの問題はそろそろいいでしょうかね。ホウルディングバイペットの大きさに合わせるなんて言ってた人はどこにいったのでしょうかね。自分の言ったことをほったらかして別の人間が別のことを言いだすのがスピン屋グループの昔からの特徴ですね。

動画のパイペットはとても太いですね。若山さんは細目ですね。受けてる側の面積の違いで圧をかけた時の力の分散の問題があるんでしょうね。太さが違うということはそこに一長一短があるということでしょうね。ど素人にはうかがい知れないですね。ただ挿入されたES細胞と胚盤胞との相対的大きさ比較は同じですね。大きさは一目でわかるということです。大体皆同じ作業をしている。ES細胞とSTAP細胞の大きさが分からなかったと若山さんが言ったのは嘘ですね。ナイフ切り分けしたときにできたんですよ。だから見慣れた姿が無かったと。その後何度もキメラを作っているはずなのを忘れてますよね。実際にはこんなことは最初の一回だけで後はやってないからです。

[ES1個でキメラを作る方法]大粒の1,2個が入ればESキメラが出来てしまうと考えた人もあるようですね。何もかも一緒くたにしないでひとつづつ整理して片付けていきましょう。大きさの問題はここで一旦終わりです。

ヴィデオを見ればわかりますが、大体ESキメラの場合は20個~30個位入れるんですね。そのくらい入れないとキメラにならない。因みにテラトーマの場合は10の5乗は必要です。全部ESで10の5乗無いとできない。相沢さんが、小保方蛍光細胞の中の内在性Oct4-遺伝子発現の少なさから、それだけの数の細胞を集めることはできないとテラトーマ実験は中止しました。ティシュー論文以来、小保方さんはスタンダードなテラトーマは作っていません。ヴァカンティ足場を使っていわば試験管ごと皮下に埋納しただけのテラトーマライクです。博論も同じです。これは分化培養液ですから1個でも入っていると分化増殖します。ESでも同じです。1粒でも入っていると確率的には分化培養結果が出る。小保方さんはスフィア塊を入れた30~50シャーレに一つ分化してくると報告していて、丹羽さんの内在性Oct4発現細胞の確率検証結果と違いませんね。

小保方細胞というのはそういう段階の細胞だったんです。

ある日、突然、ナイフ切り分けしたらキメラができた。切り分けた塊の中に1粒2粒ES細胞が入っていたという説のようです。あんまりたくさん入っていたらこれは何だろうと大きさの違いで若山さんが気づきますからね。スフィア塊の構成細胞数はほぼ1000個平均です。これは丹羽さんの撮った写真でも数学的に確認できますね。球体ですからね。直径上の細胞数を数えたらわかる。スフィア塊というのはCD45陽性細胞を酸浴させた後に1週間培地に入れて置く。最初からES細胞を入れたらESの増殖力でSTAPは絶滅してしまいますから、渡す寸前に入れるんでしょうね。パイペットで吸い取ってスフィア塊の上に何個がポトリと落とす。あのカット写真の一部にぷりぷりとくっついている数個がES細胞だと。

そんなことしてコンパクションがうまくいくのかどうかも知りませんが、そもそもそういう操作は、使用に若山さんの許可のいる、マニピュレーター付きの電子顕微鏡で無いとできませんね。小保方さんは普通の電子顕微鏡しか使えないでしょう。いくつか大きめの細胞が見えるのは他の白血球でしょうね。マクロファージなんかは大きいですね。若山さんはそんなのは胚盤胞内に入れてませんね。

こういうキメラ胚を若山さんは262個作りました。Articl Extended Data Figure 7-bの結果ですね。

①B6GFP x DBA/2 58個

②129/Sc x B6GFP 98個

③BL6(oct4-gfp) 7days 73個

④BL6(oct4-gfp) 10days 35個

生まれてきたのが167個体で63%、内キメラ認識されたのが64個体で24%です。Extended Data Figure 8-jの下段にESキメラの2N実績があります。ES細胞を20個~30個入れたものです。53個のキメラ胚を作って、生まれたのが32個体で60%です。ジャームライントランスミッションできるまで成熟したキメラは21匹で40%です。こんなものなんですね。21,2個混ぜてはこんな結果になりませんね。小保方核使用ntESを20~30個移植したんです。キメラは出来て当たり前です。若山さんのところでは毎日やってる実験です。

- 2019/09/05(木) 11:34:16|

- 一枚報告補記

-

-

| コメント:0